白洲次郎と正子は、それぞれ多くの人々と親交がありました。

正子は、学習院女子部初等科で秩父宮勢津子妃殿下(旧姓松平節子)と同級生。お互いの父親同士が親しかったことから、幼い頃より友情を築き、妃が亡くなるまで生涯の交友を続けました。

戦後、外務大臣や首相として活躍した吉田茂は、駐英大使時代より若い白洲次郎を信頼し、終戦連絡中央事務局で事務に当たらせました。

また、次郎の友人である文芸評論家の河上徹太郎と正子の出会いは、小林秀雄や青山二郎と知り合うきっかけとなり、正子はその後、骨董や随筆活動などに多大な影響を受けることになります。

ここでは二人が関わった人々のゆかりの品や作品などを紹介します。

みどころ

Ⅰ白洲家と樺山家~二人の出会い~

白洲次郎は1902年、兵庫に生まれました。祖父は三田藩家老で、父・文平はハーバード大学を卒業後、綿の貿易商として大成功しました。次郎は、兵庫県立第一神戸中学校(旧制)卒業後、イギリスのケンブリッジ大学クレア・カレッジに留学し9年間滞在。帰国後に正子と出会い、結婚しました。日本水産の取締役としてイギリスを頻繁に訪れ、当時駐英大使だった吉田茂と親交を深めます。

正子は1910年、東京に生まれました。祖父は薩摩藩出身の伯爵で警視総監や海軍大臣を歴任した樺山資紀、父・愛輔は貴族院議員でした。幼い頃より能に親しみ、初めて能舞台に立った女性と言われています。学習院女子部初等科を修了後、アメリカのハートリッジ・スクールに入学。卒業後帰国して次郎と出会いました。

白洲家、樺山家の写真やゆかりの品々を紹介しながら二人が出会うまでをたどります。

-

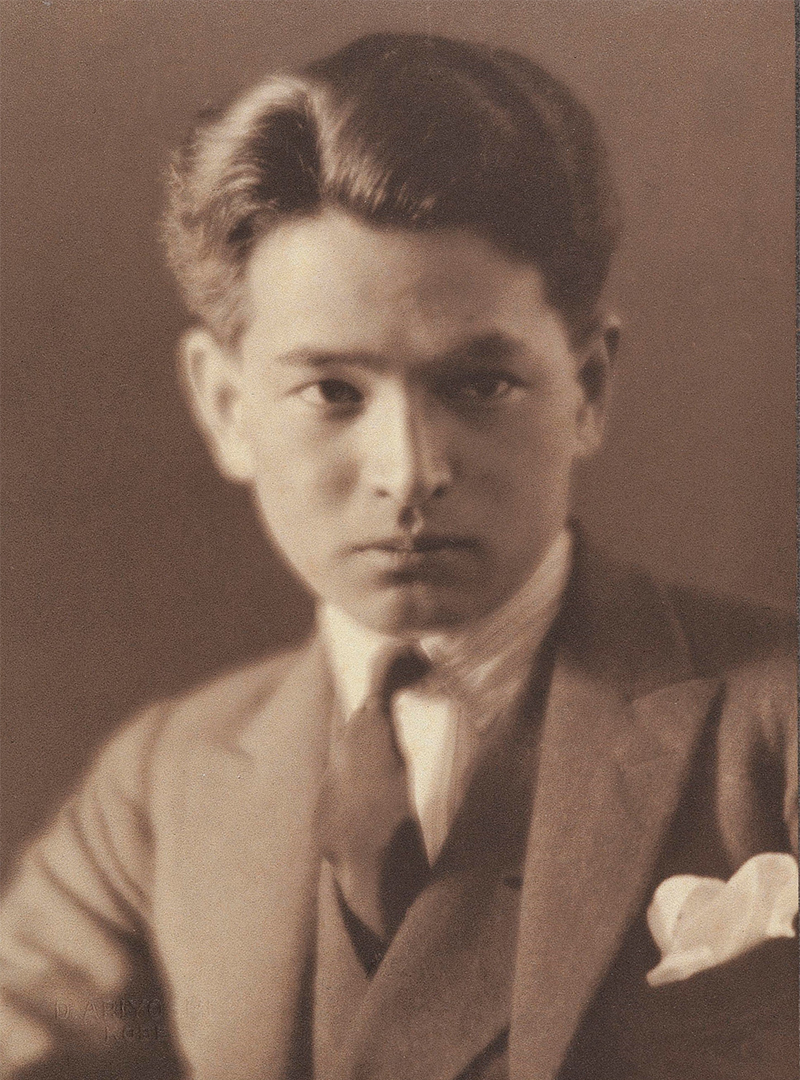

白洲次郎 結婚直前のころ

白洲正子 20歳のころ -

1924年製 ベントレー ワクイミュージアム蔵

愛知会場 展示期間:全期間 -

袿・単(宮廷装束 樺山家伝来)

明治~大正時代

撮影:浅井佳代子 -

婚約時代互いに贈った次郎のポートレート 1928年

「ぼくの発想の泉であり理想この上ない君に」婚約時代互いに贈った正子のポートレート 1928年

「最愛の人へ」

Ⅱ次郎と正子~関わる人々~

-

吉田茂から贈られたステッキ

撮影:浅井佳代子 -

唐津盃 桃山時代 個人蔵

撮影:浅井佳代子手に持った感じとか、お酒を呑んだ時の口当りがまことにいい。酒の杯に、これ以上の何を望むか、といっているようなぐいのみである。

(白洲正子『いまなぜ青山二郎なのか』)

-

北大路魯山人作 錆絵鳥文皿 1955年

撮影:浅井佳代子私がもっとも感心したのは、その日常の暮しぶりでした。身近に使っている道具の類に、豊かな趣味と、こまかな神経が行きとどいていたからです。

(白洲正子「北大路魯山人」『ものを創る』)

-

黒田辰秋作 拭漆欅大平椀

撮影:浅井佳代子日本の道具は、それが上等なものであればある程、使わなくてはその真価を発揮することはできない。焼きものと同じように、塗りものも、しまっておいたのでは顔色が悪くなることを、黒田さんの木工は教えてくれたようである。

(白洲正子「黒田辰秋さんの欅溜塗大平椀」『風花抄』)

-

熊谷守一筆 ほとけさま 1973年 それはおのずから頭が下るような無心な字で、正に日本の「ほとけさま」はこういう姿をしていると、合点させるものがあった。

(白洲正子「熊谷守一先生を訪ねて」『鶴川日記』)

Ⅲ白洲次郎と白洲正子

吉田茂と親交を深めた次郎は、終戦直後には外務大臣の吉田に請われてGHQとの折衝にあたります。GHQが、占領期間中の次郎について「従順ならざる唯一の日本人」と本国に連絡したほど、占領軍司令部に対し一歩も退かずに終戦連絡中央事務局で日本国憲法の成立にも深く関わります。そして首相となった吉田のもと、1948年に貿易庁長官就任。翌年、通商産業省(現・経済産業省)を設立します。1951年には東北電力会長に就任し、その後、福島県只見川流域の電源開発に尽力します。同年、首席全権委員顧問として吉田茂首相らと渡米し、サンフランシスコ講和条約調印に立ち会います。1959年、東北電力会長を退任後は生涯在野を貫き、軽井沢ゴルフ倶楽部の運営にも情熱を注いでいきます。

一方、正子は戦後の新たな息吹のなかで、小林秀雄や青山二郎らと親交を結び、文学や骨董の世界に急速にのめり込んでいきます。銀座で染織工芸店「こうげい」の経営に携わるのもこのころです。

ここでは、次郎と正子がそれぞれの世界で活躍した日々が偲ばれるゆかりの品々を、二人のライフスタイルを通して紹介します。

-

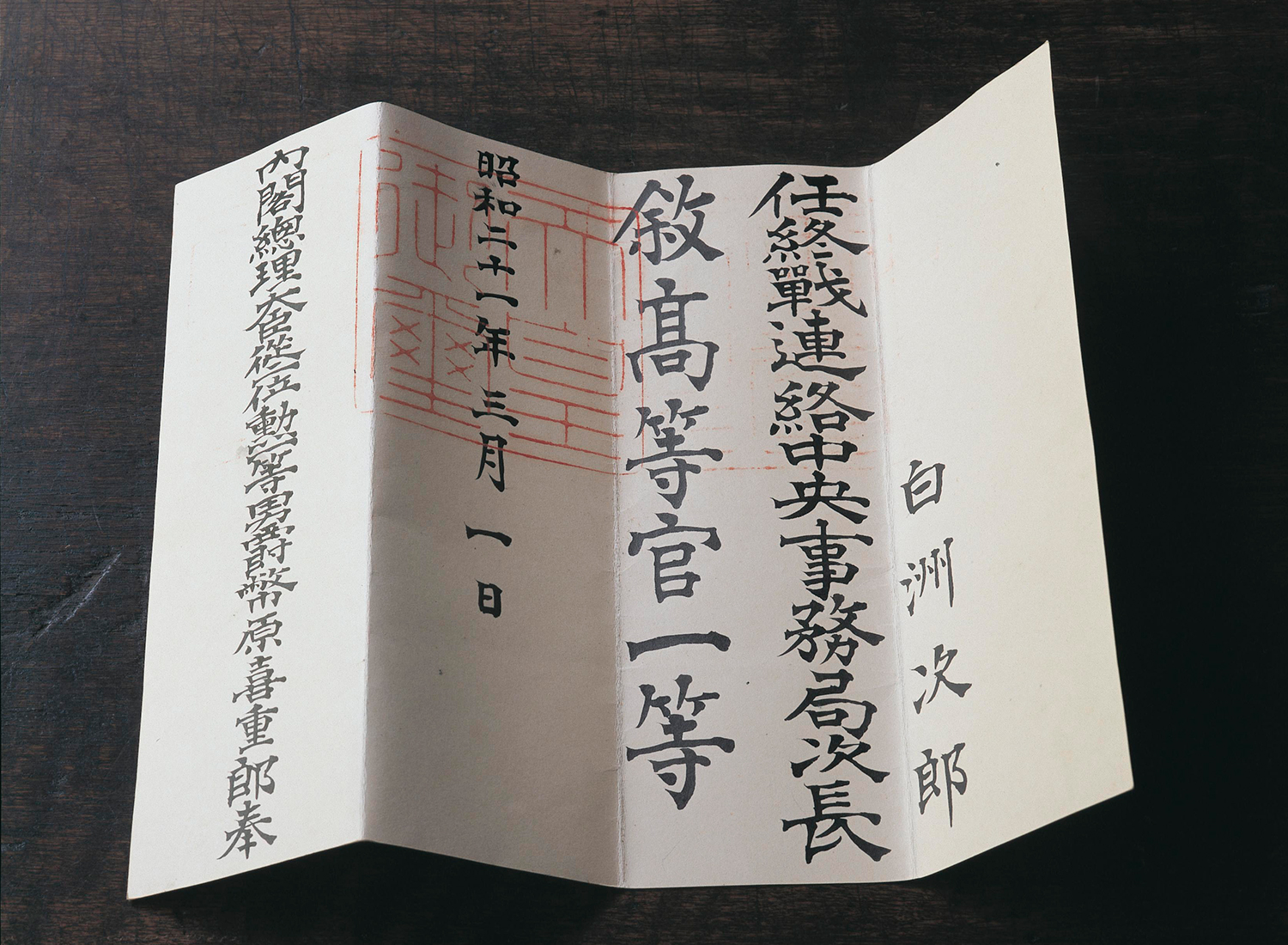

終戦連絡中央事務局次長任命状 1946年

撮影:伊藤千晴1945年、外務大臣に就任した吉田茂の要請で終戦連絡中央事務局の参与としてGHQとの交渉にあたった次郎。翌年3月1日には、事務局次長に昇格した。

この戦争のお蔭で肉親を失った人は全国で数え切れない程いる。

私もその一人である。この悲惨なことは絶対に繰り返してはならない。(白洲次郎「雑感」『新潮』1952年9月号)

-

オリベッティ社製タイプライター

撮影:浅井佳代子プリンシプルは何と訳してよいか知らない。原則とでもいうのか。

日本も、ますます国際社会の一員となり、我々もますます外国人との接触が多くなる。西洋人とつき合うには、すべての言動にプリンシプルがはっきりしていることは絶対に必要である。(白洲次郎「プリンシプルのない日本」『諸君!』1969年9月号)

-

東北電力会長時代の白洲次郎 1952年 国家の急務は、なるべく早く、なるべく沢山の電気を、なるべく安く開発することである。

(白洲次郎「蛙の考え」『週刊朝日』1953年1月11日号)

-

ハウンド・トゥース・チェックの

ツイードジャケットとハンチング帽

撮影:浅井佳代子 -

紺紬地金箔吹寄文着物

撮影:浅井佳代子それにつけても最初が肝心で、長くかかってもしっかりした型を、あせらずたゆまず身につけるべきでしよう。面白くなるのはそれから後のことで、たのしみはなるべく後へ残しておく方が、よけい大きく感じられるというものです。

(白洲正子「仕舞稽古の心得」『舞終えて』)

-

髙田倭男作 能装束風着物、帯 1975年

撮影:浅井佳代子正子は1975年のイヴ・サンローラン来日歓迎パーティで着用するため、母・常子から縁のある、宮中の装束を手がける髙田家の24代目、髙田倭男に制作を依頼した。

-

白洲正子 焼きものとは、そんなものだ。

可愛がってやれば、育つ。

そして、文字どおり、

手塩にかけて育てたものは、

自分の子供みたいな気がして来る。(白洲正子「日本のもの・日本のかたち」『ほとけさま』)

-

信楽檜垣文水指 室町時代

撮影:浅井佳代子 -

織:柳悦博/染:古澤万千子

着物「梅二月」 1965年

撮影:浅井佳代子 -

結城紬着物

撮影:浅井佳代子人に見せるのでなく、自分がたのしめばよい。きものはその為にあるのです。

(白洲正子「きものが好きになるまで」『きもの美 選ぶ眼・着る心』)

-

イヴ・サンローラン製マント

撮影:浅井佳代子よい趣味というものは、世界中共通している。和服とか洋服とか、わけて考えるのが、そもそも観念的なことで、粋とシックに区別はない。

(白洲正子「日本のきれ」『白洲正子全集 第二巻』)

Ⅳ武相荘

白洲一家が暮らした武相荘は、東京郊外の鶴川村(現・町田市能ケ谷町)にあります。次郎と正子は太平洋戦争の開戦前から日本の敗戦と食糧危機を見越して、自給自足できるよう農地つきの農家を購入していたのです。東京で空襲が始まるや、せっかちな二人は直ちに転居を決意。武蔵と相模の境にあることから、無愛想をもじって「武相荘」と名づけ、悦にいっていたのは次郎。こうして茅葺き農家での田舎暮らしが始まりました。

土を耕し、米や野菜をつくりながら、英国流「カントリー・ジェントルマン」の志で激動の戦後日本の復興に尽力した次郎と、能をはじめ文学、古美術の世界に飛び込み、全国各地を取材で巡り、自らの足で歩き、現場を大切にしてあらゆる美しいものに向かい合った正子。お互いを尊重しながら、日々のくらしを大切に過ごしました。武相荘で二人が幸せを紡ぎ、愛した家族の日常をみつめます。

-

旧白洲邸 武相荘の瓦葺門

撮影:浅井佳代子 -

次郎の工具類

撮影:浅井佳代子父は、調理用のへら、サラダのサーバー、靴べら、お正月のお重に使う黒豆を入れる青竹の容器などは上手に作り、便利をいたしました。ありがとうと言うと、子供のように得意そうな笑みを浮べ、次はどんな物を作って欲しいか、具体的に返事をするまで聞くのでした。

(牧山桂子「椅子と靴べら」

『次郎と正子 娘が語る素顔の白洲家』) -

(写真左から)

神護寺経帙蝶形金具 平安時代後期

金銅鈴(法隆寺伝来)白鳳時代

金銅鈴(中尊寺伝来)平安時代

撮影:浅井佳代子寂しい時、この鈴を振ってみると、推古の音がする。

(「法隆寺 鍍金鈴 推古時代」『夕顔』)

-

原稿「かくれ里 十三 丹生都比売神社」 -

白洲正子著『かくれ里』 1971年

第24回読売文学賞(随筆・紀行部門)受賞ほんのちょっと街道筋からそれた所に、今でも「かくれ里」の名にふさわしいような、ひっそりとした真空地帯があり、そういう所を歩くのが、私は好きなのである。

(白洲正子「油日の古面」『かくれ里』)

-

福田屋千吉作 結城紬羽織

撮影:浅井佳代子黒に近い羽織の、裏をぱっと広げると、見事な虎の皮が現われました。

むらむらと洗い朱(うすい朱)をぼかした上に、奔放な筆づかいで、うす墨で縞が描かれている。模様というより、一幅の絵画でした。(白洲正子「きものが好きになるまで」

『きもの美 選ぶ眼・着る心』) -

織部皿 江戸時代初期

撮影:浅井佳代子 -

瑠璃色ガラス鉢 イギリス・19世紀

撮影:浅井佳代子日本人ほど日常の生活を愛し、たのしんだ民族はないのです。

(白洲正子「きものと洋服」『きもの 選び方ときこなし』)

-

槇野文平作 ウィンザーチェア

ミッソーニ製ジャケット

撮影:浅井佳代子